¿Quién era Libertella? ¿Quién empieza un libro en el capítulo 0? ¿Qué era el grado cero para él? ¿Quién le atribuye a un apócrifo Winfried Hassler una cita magnífica como la que abre El árbol y que dice así: “¿Como asumir las cosas -la sociedad, yo, el arte, la vida misma y la muerte- en ese mundo que tiende a la desaparición del signo?”? ¿Quién era entonces ese escritor que no sólo escribía en un mundo que tiende a la desaparición del signo sino que también contribuía a dinamitarlo?

Nunca había leído a Libertella. Tampoco sabía que habíamos nacido en la misma ciudad. Imaginen la emoción que sentí cuando más tarde confirmé (por otros de sus libros) que la plaza del ghetto muy probablemente estaba inspirada en la Plaza Rivadavia.

Ahí, en la Rivadavia, tengo mi primer recuerdo extenso de la ciudad. No es una instantánea; es un movimiento: el de mi cuerpo sacudiéndose sobre los hombros paternos, el de mi boca descubriendo la amargura del papel picado. Era junio del ’86. Después lo supe.

Imaginen la emoción causada por la realidadficción al pensar en la posibilidad de que los parroquianos seguramente eran los de la misma Catedral donde a mis diez años le había jurado fidelidad a un Dios en el que ya no creo. ¿Era mi plaza su plaza? ¿Mis parroquianos los suyos? ¿Cuál era su árbol?

Imaginen, ahora, la emoción multiplicada cuando me enteré por una amiga que lo conoció que nos gustaba el mismo bar: el del Hotel Austral, el único con sillones en esta ciudad. Creo que decir “el mismo”, “el mismo bar”, no estaría bien en cualquier otro contexto (cuando hay tantos años y remodelaciones de diferencia) pero hoy y acá estoy hablando de Héctor Libertella para quien el presente se forma con capas yuxtapuestas de pasado y futuro. Intuyo que debía gustarle el anonimato del hotel y que la barra del bar era la misma que yo veía aunque cambiara el punto de vista. Arriba/ abajo. Sol/sombra.

¿Quién era ese escritor que no usaba el lenguaje para comunicar o para exteriorizar una interioridad sino que inspeccionaba su materialidad y sus vacíos como un estallido inicial, como un big bang donde las palabras eran expansivas y se abrían de forma radial, en una red que conectaba con un pasaje imperceptible hacia un mundo donde lo otro se revela; un mundo donde ese yo que es otro combate contra la tiranía del significando? ¿Quién era ese escritor que no pensaba a la literatura (ni a la vida) en binomios significado/significante; que ramificaba el árbol de Saussure; que escribía con y contra su cuerpo; y que no pensaba al espacio en términos de adentro/afuera sino así:

“LA PLAZA del ghetto se reduce a los Iímites del ghetto”, y un párrafo más abajo: “La Plaza tiene dificultades para reconocer su perímetro. Se reduce a los Iímites del ghetto, sí, pero el ghetto es grande como el mundo y hasta incluye un Océano entero”, y más adelante: “EL GHETTO no es un espacio sino una especie de mancha que emergió de un mapa. Junto con esa mancha brotaron objetos y figuras. Todo funciona como una instalación”

¿Quién era ese escritor que al personaje más enigmático del libro (si es que puede denominarse así), el mono Rhesus, tampoco le asigna género?

El mono Rhesus es “asexuado: un raro ejemplar que anda por la selva sin apetito de macho y hembra algunos (…) un hembro, un tipo a-especifico del que también se podría hablar como de una minoría de minorías”. “La cuestión genérica degenera”, declaró en una entrevista, “por ser una formación discursiva –un artefacto, un cálculo–, el personaje de ficción es naturalmente asexuado”.

Pero más importante, por lo menos para mí porque es un tema que me apasiona: ¿Quién era ese escritor que no pensaba, ni narraba ni escribía linealmente? Ese que, en cambio, delineaba caligramas imaginarios, dibujaba grafismos para que los ojos se llenaran un poco de mirada en un mundo donde todo está dicho y el analfabeto está al final del “proceso de lectura [porque] recién después que advino la literatura él empieza (aprende) a leer”. ¿Quién era ese hombre que me animaba a desaprender? El árbol está escrito en un “presente eterno (…) que traga y corroe al mismo tiempo”, dice Josefina Ludmer. “El futuro ya fue”, declara Libertella. Y, sin embargo, vuelve y revuelve para re escribir el origen; para poder conjurarlo sabiendo, desde el arranque, que es una quimera. El árbol de Saussure es una utopía (un no lugar) en un no tiempo donde no se narra sino que se inventa un mundo, donde no hay cronología sino fragmento condensado, plegado y desplegado en un proceso que nunca acaba, en un tiempo-ahora que superpone todos los tiempos: un tiempo todo entero.

Hace cinco años yo estaba en Buenos Aires, embarazada; preparándome para regresar a vivir a Bahía Blanca después de más de veinte años y vi una convocatoria del Teatro Nacional Cervantes para proyectos de todo el país. También yo volví al origen. Un origen que me expulsa constantemente (por haberme ido, por haber vuelto, por ser muy de izquierda para los de derecha; por ser muy de derecha para los de izquierda; por no ser de letras para los de letras; por ser muy de letras para los demás). Siempre se vuelve a la patria de la infancia. Y nunca se vuelve al mismo lugar. Se vuelve sí, pero no a lo mismo; se vuelve en espiral. Y yo volví a la Bahía Blanca de Héctor Libertella. Volví a los parroquianos apoyados en la barra del bar; esos que dispuestos en sus butacas según una sintaxis miran el único árbol de la plaza. Volví a la barra del bar, a la barra monolito que humaniza a los monos que la miran; a la barra del yo (y/o) que, “entre las mil y una lenguas del mundo, sólo el castellano [nos] da la posibilidad de (pensar) como algo que está constituido por una letra que une -y- y otra que a continuación separa -0-”.

Me contacté con Natalia Martirena, a quien no conocía, y le propuse trabajar juntas. De algo estaba segura: no imaginaba una obra de teatro convencional; el cuerpo, como la letra Libertelliana, tenía que tener movimiento, mucho movimiento. Conceptualmente nos entendimos muy rápido y empezamos a imaginar la posibilidad de materializar las palabras de Libertella; de hacerlas cuerpo.

Estaba en el octavo mes de embarazo y tenía una energía descomunal. Quería hacer, hacer y hacer. Supongo que mi propio cuerpo intuía que, en pocos meses más, iba a tener que dos-centrarme (como diría Libertella).

Para poder llevar El árbol a escena tuvimos que contactar a sus herederos. Había trabajado brevemente con Mauro, su hijo, y le escribí. En seguida nos permitió seguir expandiendo la literatura paterna.

En el proceso de inmersión en el mundo Libertella leí Mi libro enterrado, la primera obra de ficción literaria de Mauro, la crónica de la descomposición del padre en la que el hijo lee los signos de un cuerpo castigado, melaalcohólico, enfermo, muriente. Un cuerpo que peleaba y se retroalimentaba de la razón. Pathos, pasión, padecimiento, patología, patógrafo.

Mi primera obra de ficción escénica, en cambio, comenzó con Río, mi hijo, que nació con ese proyecto. El 4 de agosto de 2019 mandé el "formulario de ampliación” que nos pedía el Cervantes desde la cama del mismo hospital donde, menos de 24 horas antes, había parido.

Por un lado, la maternidad me obligó a desaprender; a recuperar mi animalidad en el proceso de darle forma a un ser humano. Por otro, en la obra dimos vida a un perforrmer que, a través de la escritura, creaba unos hombres-monos capaces de tensionar los tejidos del propio lenguaje; de hacer estallar la lengua y vaciarla hasta crear una lengua otra. Vida/obra.

Fue muy difícil hacer la dramaturgia de la obra. Muy. Primero probamos incorporando otros textos de Libertella hasta que decidimos sólo usar el texto original (incluso en el título). Hay un respeto absoluto al texto. Todas las palabras pronunciadas o proyectadas en videos y animaciones fueron escritas por Libertella Y, sin embargo, las transformamos en otra cosa. Probamos más de treinta versiones. Re escribimos y re escribimos; le hicimos un lifting a El árbol de Saussure procurando “roer en fino su propio hueso”; buscando que la palabra desapareciera para dar lugar al gesto, al hueco, al vacío; al lenguaje del cuerpo danzando y a sus huellas. Usamos el método Libertella: cortamos y recortamos, sacamos y eliminamos para hacer visible la obra, para que el espectador viera eso que ya no estaba ahí, el silencio, lo impalpable, y que, sin embargo, permanecía porque “incluso cuando uno corta, no corta”.

Fue muy difícil hacer la dramaturgia de esta obra, además, porque yo era una extranjera en mi propio cuerpo. Puérpera. No preví la pérdida de memoria, la imposibilidad de conectar algunas ideas y la extraña conexión que hacían otras; tampoco el derrumbe de mi mundo propio y, menos, el del mundo alrededor en marzo de 2020.

A medida que callejéabamos por Libertella, armamos un mapa de lo que queríamos explorar: la palabra escrita que se lee en voz alta, la palabra escrita que se escucha, la palabra escrita que se toca sobre el papel; lectura táctil; mirada háptica de esa palabra escrita en tinta; mirada háptica de la palabra escrita sobre una pantalla, con píxeles; la letra de esa palabra escrita sobre una pantalla que se estira, se da vuelta, se deforma y se ahueca. La letra de esa palabra escrita que se hace punto, mancha, vacío germinador. Escritura invisible. La letra de esa palabra escrita o pronunciada que se hace música. La letra de esa palabra escrita que vibra en el cuerpo, el gesto del cuerpo, el fantasma del cuerpo. La letra de esa palabra pronunciada que reverbera y se convierte en “el eco de un sonido que todavía no se produjo, o que jamás ocurrirá”.

En El árbol de Libertella: Todo pasa en el texto.

En nuestro “árbol”: La escena es el texto.

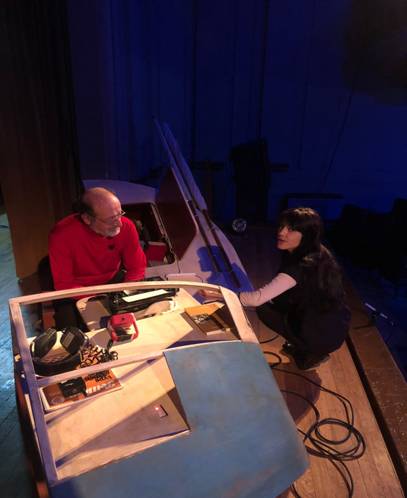

De repente, en medio de nuestro proceso de investigación, y mientras empezaba a salir de mi propia cuarentena, el mundo entró en otra. Repliegue absoluto. No fue sino hasta abril de 2021 que pudimos comenzar a ensayar con Jorge Mux, el narrador-performer. Hacía frío. Pocos días antes habíamos salido de la Fase 1 de COVID. Pasábamos texto en la calle, sentados en la vereda o en un banco de la plaza. Había algo en la manera en que Jorge pronunciaba las S, en cómo las arrastraba, que me atraía y me llevaba ―a pesar del cuerpo encorvado y las marcas recolectadas durante casi 80 años― a la infancia. Jorge hablaba como mi hijo. Río estaba obsesionado con la misma letra que él pronunciaba de manera extraña: "runrunessss", "papassss", "hojitassss"; gritaba orgulloso para señalar que había más de uno. Con Jorge seguimos ensayando y buscando tonos. En la plaza, en cafés, en mi casa. Una mañana de junio de 2021, Río y Jorge se conocieron. Río le mostró su libro de animales y Jorge le habló en su idioma.

Durante todo ese tiempo en que -guiados por Libertella- con Jorge y Natalia trabajamos cómo desandar los caminos de la lengua y del lenguaje hasta vaciarlos, Río me hizo re descubrir que una bola de heno puede ser un caracol; una nube, un runrún; una C, una "luna media". También entendió que nene no era mamá pero que sí era Río. Discutía si después de expresar lo que quería ("quiero agua, yo"), yo le preguntaba: "¿vos querés agua?". "Vos no. Yo, yo, yo", se enojaba.

Es decir, Río fue aprendiendo eso que Libertella dinamita en su literatura y Jorge en la obra. Todos, sin embargo, conservaron la capacidad de sorpresa. Uno porque anda, los otros porque desandan.

No tuvimos mucho tiempo de ensayo. Íbamos y veníamos de encierro en encierro por el COVID. Ensayábamos por separado. Con Jorge por un lado; con los bailarines, por otro. Estrenamos “El árbol” en octubre de 2021 en la Biblioteca Rivadavia. Fue una obra compleja. Libertella pensaba en la materialidad del texto porque no confiaba en sus efectos sino en lo concreto: eso que aparece cuando desaparece el signo.

Hoy pienso a la obra, la nuestra, como un intento desesperado e inconsciente de no perder ese signo. Buscando lo concreto señalamos todas sus posibilidades materiales (en el sonido distorsionado de una radio, en la letra hecha mancha, en la mancha convertida en electrocardiograma, en el PPP de una boca que duplicaba el discurso, en la recreación de una audiometría, en los subtítulos de un video que convertían momentáneamente al espectador en lector, en las contorsiones de los bailarines, en gestos como el de nuestro narrador -ciego y sordo- mordiendo el libro que araña, en la desaparición del castellano, en el portugués de Caetano Veloso cantando “O pulsar” con el que terminaba la obra). Quisimos hacer desaparecer el signo, volverlo ausencia. No lo logramos. ¿Alguien podrá?

Llenamos al cuerpo en escena de tinta y literatura para testear una de sus máximas: la idea de que “No es necesario saber leer para sentarse frente a un libro (…) porque el ojo es una perla de gelatina concreta, que late y lee, mientras la interpretación y el sentido sí quedan como ilusiones ópticas”. Quisimos convertirnos y convertir a los performers en su mono Rhesus, en su idiotes (“alguien que solo puede leer en el instante emblemático de un niño no tocado por la obligatoriedad de la letra”). Demasiado tarde. Ya somos parte de la Aldea Global. Y, sin embargo, el recorrido por la cartografía trazada por Libertella “desde las pinturas de Altamira a la pantalla de computadora” no sólo nos hizo concluir, como él, que la obra es sólo un desvío dentro de un proceso infinito si no, y más importante, nos obsesionó con la posibilidad de vaciarlo todo.

Todas las semanas visito la Plaza Rivadavia con mi hijo. Vivo a dos cuadras. La Rivadavia, un micro mundo dentro de la Fortaleza Protectora Argentina, esa ciudad amurallada fundada en 1828 para evitar el avance brasilero. La Rivadavia, el impenetrable bahiense donde hace treinta años Chucky y su banda podían robarte las zapatillas; un borracho manosearte o hacerte cualquier cosa. La Rivadavia ilimitada, desbocada y desalmada ya no existe. Tiene caminos y caminitos de cemento, modernos juegos para niñxs, un puestito de helados de McDonlad’s. El Víctor y sus minutas se pusieron de moda. Podada, iluminada, la Rivadavia es otra cosa, y la misma. Tal es el efecto Libertella, ese fantasma en el que confío y que regresa para recordarme que mire más finito, que sólo mida vacíos, que lea acomodando los blancos al ojo, que haga silencio.

www.metaliteratura.com.ar

Literatura latinoamericana

|