“La vida de la vida de la poesía” como una inquietud que Héctor Hernández Montecinos destacaba en un texto suyo aún inédito. A simple vista, la puerta de entrada a un mundo fascinante y espléndido: una vida tras bambalinas de la poesía.

Mercedes Halfon escribe El trabajo de los ojos. Por otra parte, protagoniza y codirige, junto a Laura Citarella, Las poetas visitan a Juana Bignozzi. Este archivo que reordena con la mirada nos remite a la figura del ojo heredado en una doble dimensión: la herencia familiar del estrabismo (y sus efectos) y la herencia de Bignozzi. Me interesa abordar en estas escrituras ópticas cómo circula la herencia a partir del análisis del inconsciente óptico (Benjamin, 2015) y qué remisiones y fugas entre texto y film pueden iluminar los modos de ver de Halfon como una inversión del ojo soberano, como una anti-biografía, de cómo puede escribirse la historia de una vida a partir de la figura del desvío del ocularcentrismo (Prósperi, 2019).

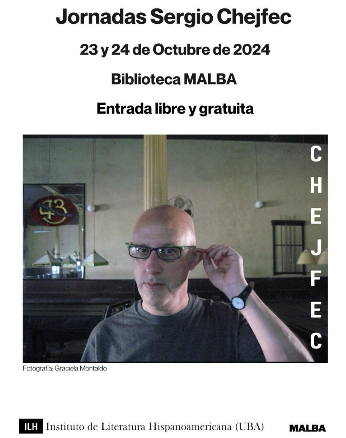

23 y 24 de octubre. MALBA

Entrada libre y gratuita

El título de esta novela es un incentivo para despertar el interés del posible lector, puesto que promueve la curiosidad por saber qué podría ocurrir en ese brevísimo lapso de tiempo que no es instantáneo, pues abre un espacio cronológicamente exiguo, pero suficiente para poder asistir a un acontecimiento.

I.

Dios

Solo este cuerpo

para estar

entre la sombra de los árboles

en la intimidad del agua

La noche pareciera ser el momento predilecto del día para dar lugar a las historias de terror, y este caso no es la excepción. Leonardo Oyola ya no sorprende, pero esto no debe tomarse como una queja o un desprecio hacia cierta falta de originalidad. En Hacé que la noche venga, el autor recupera varios elementos de sus novelas previas y los pone a dialogar como sólo él sabe hacerlo, al ritmo de la improvisación propia de los músicos de jazz que se juntan para divertirse y hacer arte.

Memoria, escritura y genealogía, una entrevista a Tununa Mercado

Denise Pascuzzo

Denise: La primera pregunta tiene que ver con la génesis de los textos y en relación a la coyuntura de escritura, al acto de escribir. Quisiera que me comentes algo respecto de los tiempos de edición y escritura de los libros. El primer libro es Celebrar a la mujer como a una Pascua (1967), y luego se produce un salto hasta 1988. Más allá de las fechas de edición, ¿cómo viviste la escritura en aquellos años? ¿Podría decirse que continuó la escritura en esos años y el fruto de ese trabajo puede verse en 1988? ¿Cómo fue esa escritura? Publicaste con Jorge Álvarez en 1967 el libro mencionado y Canon de Alcoba aparece en los ochenta. ¿Vos seguiste escribiendo en todos esos años?

“che, Nelly, “volveremos y seremos millones”. Una lectura de “Fiesta del monstruo” borgeano a partir de “Evita vive” de Néstor Perlongher.

César Butera

Cuando Borges y Bioy Casares ponen en circulación de modo clandestino “La fiesta del monstruo” (1947), sin aparente intención, sitúan a la única mujer que aparece en el relato en un rol de oyente: “che, Nelly (…)”. Casi veinticinco años después, los tres relatos que componen “Evita vive” (1975) de Néstor Perlongher pueden pensarse como una corroboración del vaticinio peyorativo de ‘La fiesta’[1] mientras la función de la de ser ‘toda oídos’ aparece transformada bajo otro sujeto político y colectivo.

[1] En lo sucesivo señalaremos con las siglas FM el nombre del relato “La fiesta del monstruo”.

“Il futuro è già stato”. Traducción y comentarios de un fragmento de El árbol de Saussure de Héctor Libertella por Annabella Canneddu

Le statue sono sempre in movimento,

fino a che non trovano la loro forma.

A quel punto, si placano.

(Attribuito a ALEISTER CROWLEY)

La frase en verso primero publicar, después escribir se lee abajo del verso en frase Entre el zen y la lotería. Se lee en la segunda parte del fragmento El Cantón de Uri que anda más o menos por la mitad de Poemas 1969-1985 publicado por Literatura Mondadori, edición de 2012, al cuidado de César Aira. También se lee en otras partes. Pero es ahí donde yo la tengo subrayada con lapicera. Además de esas rayitas que pasan bajo las letras, en el margen derecho le clavé un símbolo de mayor que y al lado puse tres signos de exclamación —como si las frases en verso fueran mayores que la exclamación. Esa fue mi primera lectura. La del 2013.

Marian era la tercera de cuatro hermanos. Nació en una casa del barrio sur, la zona más empobrecida del pueblo, a tres cuadras del campo. Su padre era el comisario, hijo, a su vez, de otro comisario de la ciudad de Noetinger, que había asegurado la estabilidad y el orden en el periodo de lo que llamaban la “subversión”. Por eso, cada tanto, volvían a esa época de oro, donde, según lo que le contaban a Marian, todo era mejor y no había robos y se respetaban. Aunque ella, en su niñez, presenció varias discusiones entre su padre y abuelo, porque las cosas habían cambiado para mejor, sostenía el hijo, contrariando con todo el clamor a su padre. Sin embargo, como en toda pelea familiar, después de los consabidos enojos y exabruptos, la cosa no pasaba a mayores. El padre de Marian era, a su vez, el primer hermano de cuatro. Toda su adolescencia y carrera policial, la realizó a resguardo de su familia. De hecho, sus primeras intervenciones fueron en compañía de su padre, al que respetaba con solemnidad y admiración, a pesar de las diferencias políticas. Fue en uno de los patrullajes que conoció a Cristina, la madre de Marian.

A propósito de la novela Padrenuestro de Adriana Pedrolo

La crítica al adultocentrismo dominante, sometedor y violento, carece de lugar en las actuales políticas públicas, a pesar de que muchos escritos siguen aportando la voz de los cuerpos sometidos. Es en este contexto de cruel ambiente que la escritora argentina Adriana Pedrolo expone su narrativa para impactarnos como lectores con una trama que desde la primera página nos atrapa.

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura