El poema fragmentado, fragmentario, narrativo y lírico, refleja una percepción apasionada y visceral que zurce la escritura y las sensaciones, el poema y la vida, el amor y la escritura. A partir de pequeños estallidos, de una narración escatimada, de sensibilidad íntima, el texto va y viene a través de diferentes experiencias que son contadas a partir del resplandor que emanan de un cuerpo ausente que se configura personaje a partir de esos pequeños trozos de expresividad liviana, suelta, impasible y tersa.

Había leído el original de la novela de Elio Veneri Misión O.D.E.S.S.A. - Operación Cielo por sugerencia de mi amigo, el profesor uruguayo Hebert Benítez Pessolano, me sorprendió de tal manera que le ofrecí hacer la contratapa de la edición que estaba en curso.

Debo comenzar mis palabras con un desvío y con una confesión.

Ante todo el desvío, lo que me propongo examinar aquí es una curiosa derivación terminológica que se produce durante el reinado de Alfonso el Sabio y que afecta a la misma fijación de la voz «literatura» que, sin duda, no se hubiera concebido sin la construcción del orden de la «historia»...

I – Algunas reglas del juego

El señalamiento de una tensión entre escritura y vida en Julio Cortázar es un lugar común compartido por la crítica literaria, la historia de la literatura y las diversas formas del periodismo cultural, que más allá de los matices considerados en cada oportunidad, aparece como una evidencia incontrovertible; los fundamentos que la avalan parten de una certeza asentada en la garantía que otorga la nitidez con que se advierten notables diferencias entre los imperativos que articularon el campo de su poética literaria, por una parte, y los imperativos que fueron constituyendo su postura social y política, por otra.

Continúa...

No soy una experta en la obra de Libertella. Soy, sí, una persona obsesionada con Libertella; atravesada por él.

Hace una década, mientras cursaba una materia de la Maestría en Estudios Literarios de UNTREF, un profesor nos dio para leer El árbol de Saussure. Una utopía. El texto se me escurría. Ahí, en el ghetto, las palabras no se quedaban quietas. La literatura de Libertella tenía derivas, movimiento; me perdía en esa escritura fuera de sí que desandaba la lengua, que trazaba un camino y lo desplazaba en el mientras tanto. Me iba del libro a otros textos, a imágenes, a la música; y siempre volvía. Quería hacer algo con El árbol pero aún no sabía qué. Había en esas páginas un hermetismo expansivo, una multiplicidad de sentidos que evidenciaba las arborescencias que la literatura es capaz de convocar cuando todo parece cerrarse.

.JPG)

Acabo de leer Donde termina la lluvia, de mi excompañero de facultad y entrañable amigo Norberto Gugliotella. Leí la novela con una fruición que extrañaba, con una rapidez desmedida, no por simpleza en su escritura sino por su trama atrapante, que convoca, conmueve, interpela.

Los actores ingresan a la sala con apuntes y expedientes que irán comentando; apuntes sostenidos por hechos rellenados con suposiciones como mirándose en un espejo; como en toda decisión que causa inquietud como lo es decidir sobre la vida o muerte de un chico, sobre si ha matado al padre.

Las criadas de Darío Serantes por Ana Abregú

Incapaz de decir lo que es el teatro, sé muy bien lo que yo le niego que sea: la descripción de los gestos cotidianos vistos desde el exterior. Yo voy al teatro para verme en escena, [...] tal y como yo no sabría —o no osaría— verme o soñarme y, sin embargo, tal y como sé que soy.

Jean Genet, Como interpretar Las Criadas

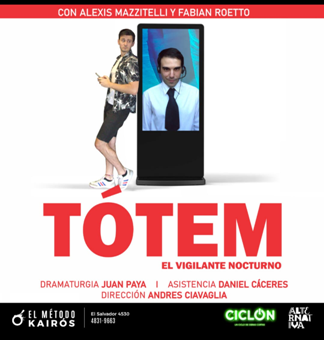

Ciclón de Andrés Ciavaglia, Lucia Miorelli, Mauro J. Pérez, Berenice Zapiola por Ana Abregú

"El humor es nada más y nada menos que el modo que tiene la naturaleza de hacer que la creatividad sea posible".

Doni Tamblyn

La obra comienza con el relato en off explicando el escenario (Samir Carrillo): un círculo en el piso que se enciende con luces: el adentro de escena y el afuera: ciclo on: Ciclón; nombre del espectáculo separado en tres micro obras, a la manera de sketch, cómicas; en dónde hay un continuo entre montaje de la escena con los actores preparando sus elementos como una representación en miniatura de los circos antiguos, en donde el público con luz tenue presencia la preparación.

Cada una, integrada por dos actores , Tótem (Alexis Mazzitelli, Fabián Roberto); No seremos decorado (Guada Anahí, Lucía Bilbao), Tita y Creta (Nadia Fürst, Lucía Gutierrez ).

No te pierdas ésto

Gotas

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura